「一山」掲載論文

目 次

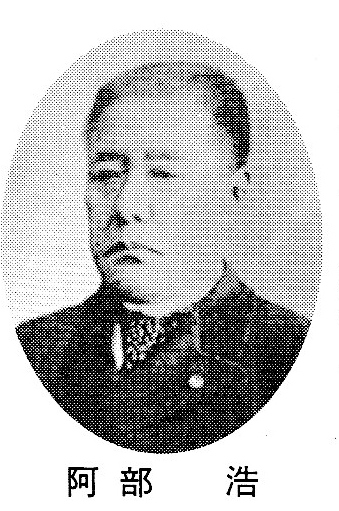

1 作人館時代からの交友 ① 阿部 浩 (東京府知事)

2 作人館時代からの交友 ② 田中館 愛橘(物理学者)

3 作人館時代からの交友 ③ 佐藤 昌介(北海道大学総長)

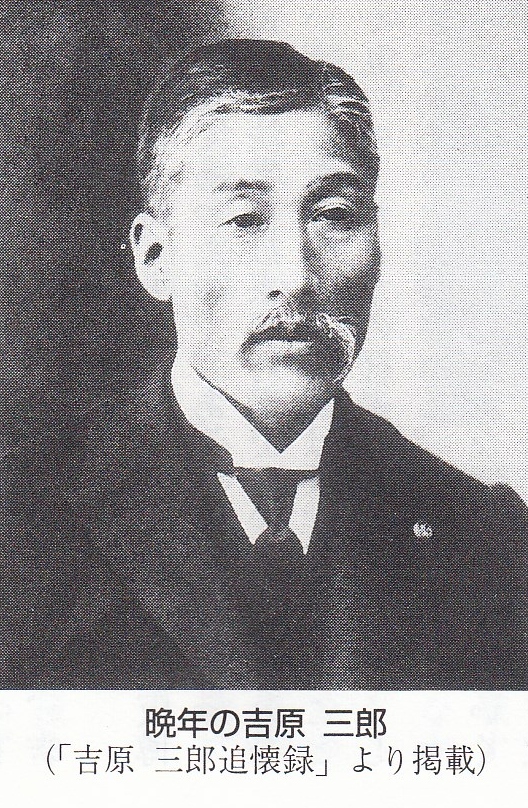

4 法学校時代からの友人 吉原 三郎 (内務省次官)

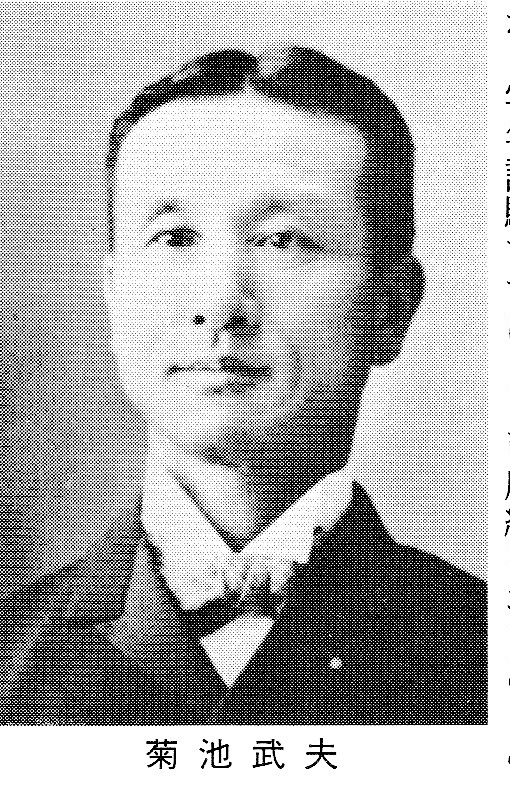

5 作人館時代からの交友 ④ 菊池 武夫(中央大学創立)

6 官僚時代からの友人 斎藤 修一郎(農商務省次官)

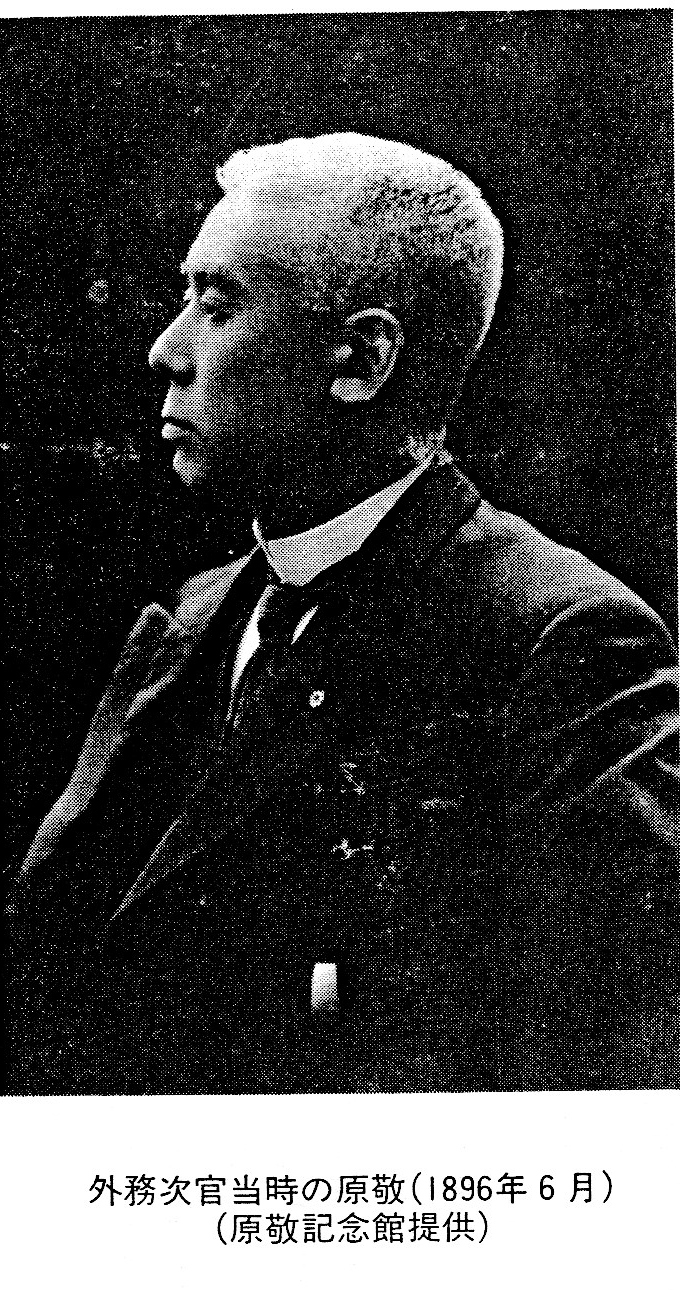

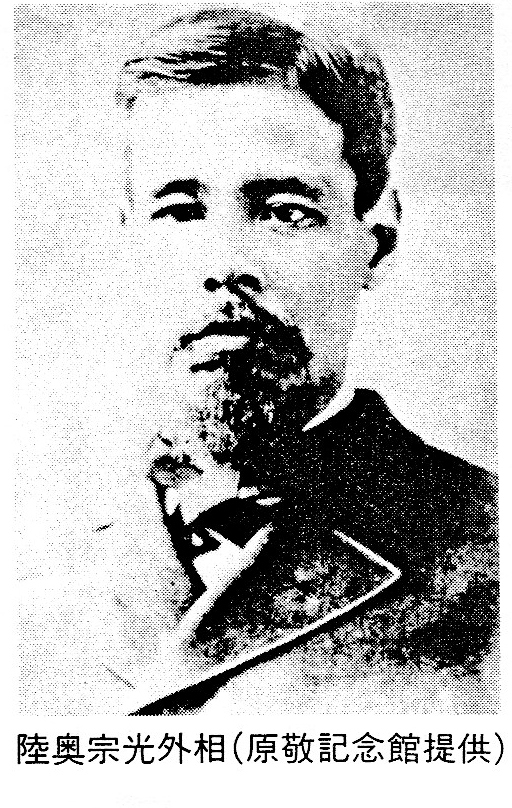

7 原敬を重用した 陸奥 宗光 (外務大臣)

8 原敬を慕って墓所を大慈寺に 高橋 光威(原敬内閣書記官長)

(藩校「作人館」時代からの友人)

盛岡タイムス社

校閲部長 藤 井 茂

一ノ倉邸

|

盛岡市安倍町に一ノ倉邸がある。市の保護庭園 となっていて、四季を問わず連日、訪れる人たち が絶えないが、一ノ倉邸という名称のため、本 来、最初の持ち主だった阿部浩の名前が、その陰 に埋もれてしまった感じがしないでもない。 それではあまりに寂しいということなのか、邸 内の一室には、阿部浩、龍夫妻の肖像画が置か れ、年表や家系図まで展示されていて、来訪者は ここに来て初めて、実は阿部浩が建てた別荘だっ たことを知るということになるらしい。 もう一つ、それらの資料を読み進めていくうち に、原敬と竹馬の友で、東京府(現東京都)知事 までした政治家だったことも知り、軽い驚きを覚 えて、この館をあとにするようだ。 |

その阿部浩と原敬との関係は、『原敬日記』に散りばめられた断片から察するに、最初は先輩とし

て一歩リードしていた阿部が、同等となり逆転されて、最後には原を頼って地位の保全を願うという

かたちに変化してゆくように思われるのだが、言い過ぎだろうか。

二人の形跡を追って、それを確かめてみたい。

兄貴風

嘉永5年(1852)生まれの阿部は、原より4歳年長だった。そのせいか、幕末に学んだ藩校作

人館では、常に原の兄貴分として振舞っていた。ある時には原を背負って、盛岡東部の岩山に登って

いる。その頃の原は、やせていたので、既に成長期に入っていた阿部は、軽々と背負うことができた

のだろう。二人がその時、どんな会話をかわしたのかは明らかではないが、いずれ阿部は兄貴風を

ふかして原をいろいろ言い含めたに違いない。そのうち、まず阿部が上京し、ついで原も明治4年

12月、そのあとを追った。時は明治初年、全国の若者たち、特に旧士族の子弟たちに上京熱が吹き

荒れていた頃だった。賊軍の子弟の二人は、異郷の地でそれぞれの思いをいだいて、それぞれの道を

歩み始めたのである。

原を報知新聞に斡旋

阿部は最初、全国を転々とするが、その内工部省に入り活躍の場を得る。

そのころの原はといえば、上京はしたものの、旧南部侯経営の共慣義塾に入ったり、教会に身を寄

せたり、海軍兵学校を落ちたり、せっかく二番で入った司法省法学校を放校になったりと、いわゆる

試行錯誤の時期で、さんざんだった。

そういう原を見かねて、阿部は就職の労をとった。工部省の先輩だった中井弘(桜州山人。のちに

原は中井の娘貞子と結婚する)に依頼し、原を20円で郵便報知新聞に入社させた。

原は、司法省法学校を放校になったとき、これからは新聞記者から政治の世界へと決意していたの

で、ここへ入ってからは水を得た魚のように活躍していく。その後、外務省勤務となって陸奥宗光

に登用されてから、原はますます自己の本領を発揮していくことになる。

県知事を歴任

このころから阿部は、各県知事を歴任するようになる(ちなみに、阿部は本県出身で初の他府県知

事である)。群馬を皮切りに千葉、富山、新潟など、それぞれの県で産業と教育振興に見るべき事績

をあげていく。

一方、原は伊藤博文内閣の逓信大臣という肩書きをもって明治35年夏、衆議院議員選挙に打って

出て、地元の有力候補・清岡等を破り当選する。これ以後、原は政友会を基盤として政府の中枢に君

臨していくが阿部はその後も各県知事で、このころから二人の地位は世問的に見れば逆転してしまっ

たといっていいだろう。

枢要な地位を確実に歩み、政界での自己の勢力を広げていく原に比べ、阿部は相変わらず地方官僚

として地方行政に腕を振るい、明治末、一時期、東京府知事となるものの、政府中枢とは遠いところ

にいた。

その阿部が二度目の東京府知事に復帰したのは、大正8年のことだった。ちょうどその前年、親

友の原は総理大臣となり、平民宰相誕生と騒がれていた。その原から、阿部は東京府知事に打診され

阿部もまた食指が動いて実現した東京府知事だったが、そのことが東京府民にもれ、この人事は最初

から明朗でないと評判されることになる。原と阿部とが同郷だったことから、このうわさは、いやが

うえにも高まっていった。このことは自然に両者の耳にはいっていたが、どちらのなるべく取り合わ

ないにしていたふしがある。

失意の最晩年

しかし、内心はともかく、表向き原は阿部を最後までかばいとおした。阿部もそれには感謝してい

た。そんな折の大正9年暮れに起こったのが東京ガス疑獄事件だった。

これに対し、原は憂慮した。当時の東京日日新聞は、二人の関係を皮肉って「かばいの名人、原首

相も、これではいかんともしようがないだろう」と書いているほどだ。

ところが、成り行きを気にはしていたものの、その結末を見ることなく、原は翌10年11月4

日、東京駅で暗殺されてしまう。これまで原を頼みの綱としてきた阿部は、疑獄で辞職してしょんぼ

りしていただけに、精神的支柱を失った感じとなった。そのうえ、それまでの糖尿病に心臓病と腎

臓病を併発したからたまらない、急速に元気がなくなっていった。そしてついに、原が亡くなった翌

年の10月7日、静養中の東京芝高輪で失意のうちに息を引き取った。

|

|

ともに辺境の盛岡藩に生まれ、藩校作人館に学んだ二人が、上京後、それぞれの道を堅実に歩み、

大正半ば、片や一国の総理に、片や東京 府知事にという快挙を成し遂げながら、暗殺と疑獄でその

政治生命を終えるという悲劇に、なにかしら、みちのく人の運命を垣間見るような

気がする。

阿部は今、盛岡市安倍館町の一ノ倉邸からほど近い畑の一画に眠っている。

多くの盛岡市民からも忘れられてーーーー。

筆者プロフィール

藤井茂氏

盛岡タイムス社社会学芸部長、編集委員をへて現在、同社校閲部長。

著書に『菊池寿人の生涯』『三田義正』『山屋他人』『森本厚吉』『盛岡の先人』など。

(「一山」29号 平成13年10月1日より)

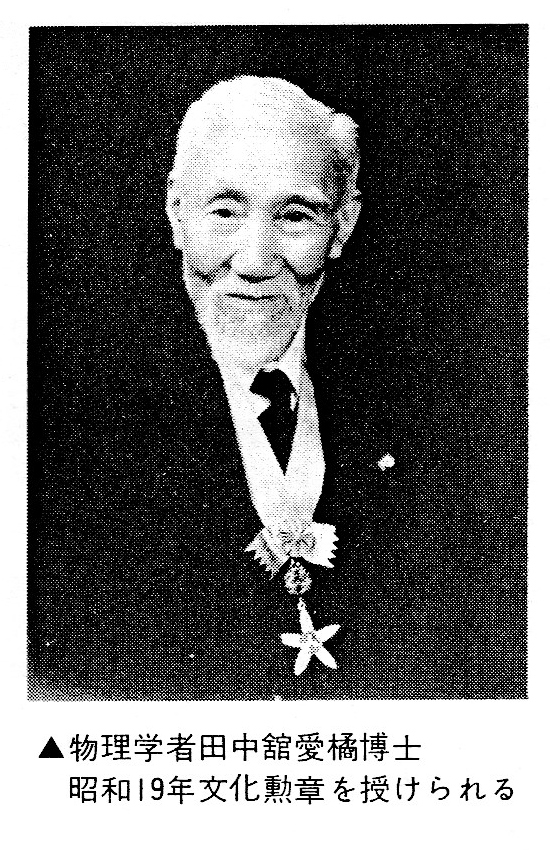

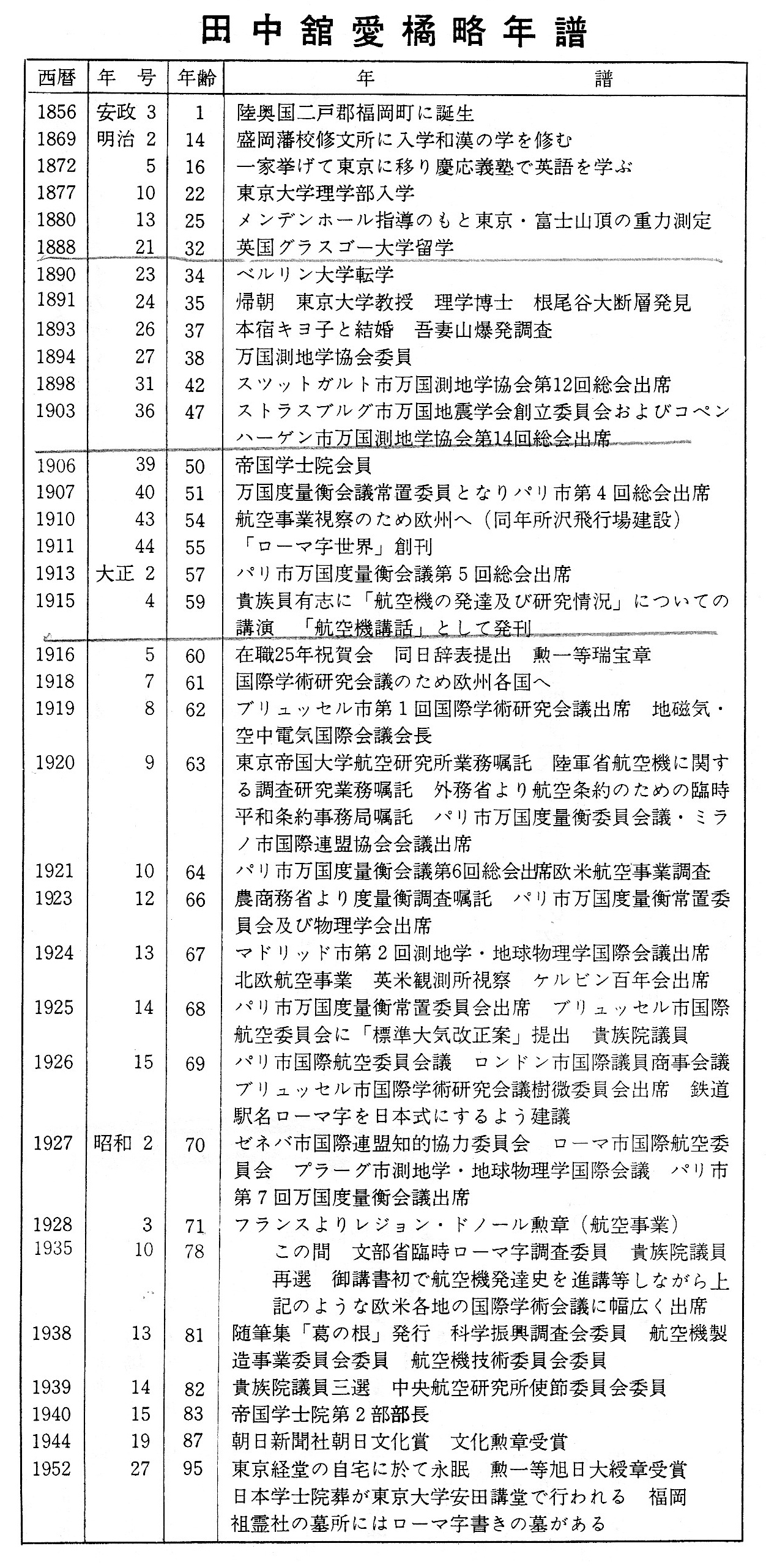

田中館 愛橘

安政3年、岩手に二人の偉人誕生す

佐 藤 綾 夫

|

安政3年、奇しくも盛岡に原健次郎(後の敬)と二 戸郡福岡(現在 二戸市)に田中舘愛橘が産声をあげ た。 この二人が後に、片や民主政治、片や科学の道で、 我が国の発展の為大いに貢献することになる。 田中舘愛橘が、昭和26年12月4日、ローマ字文 で『ローマ字世界』に寄稿した『原敬君の思い出』の 冒頭に次の様にある。 「原敬とは安政3年生まれの相歳で、明治3、4年 頃盛岡藩の修文所で共に学んだこと。 そして明治4年5月君と那珂小五楼(梧郎)とが選抜 されて、東京へ留学させられた。私の日記には 13日 の朝見送った」 とあります。 その『私の日記』とは、漢文調で書かれた『草介 録』というもので、5月の所に「13日晴朝与諸生出 門送那珂小五楼本堂圭十郎工藤熊次郎等遊京師至津志 田帰・・・」 とある。原敬の名は見えないが、等の中に含まれてい るものと思われる。 |

田中舘愛橘も、上京して勉学したいという燃える気持ちを抑え難く、翌年16才で一家を挙げて上

京し、英語を学ぶべく慶応義塾に入学している。

田中舘愛橘の生い立ちに触れてみると、田中舘家は先祖三代続いた兵法師範の家柄で、曾祖母は

相馬大作の姉にあたり、生粋の武家であった。また、母方の祖父は国学に通じた神官であり、愛橘

は安政3年9月18日南部藩士稲蔵の長男として福岡村横丁に生まれ、幼時から厳しい武士的鍛練

と国学漢学の訓育のもとに成長したのである。

安政3年といえば、米・英・仏・露・蘭が我が国に開港を迫り、国論が開港と攘夷の真っ二つに沸

騰し、革命に勝るとも劣らない明治維新への激動の夜明けでもあったが、明法元年武士は帰農を命じ

られ、父稲蔵は失業の身となった。

上京してからの愛橘は、開成学校を経て明治11年東京大学理学部に入学、山川健次郎メンデン

ホール、ユーイングなどについて物理学を修め、15年卒業、直ちに準助教授翌年助教授となり、

21年から24年までイギリス、ドイツへ留学し、グラスゴー大学で物理学の先哲ケルビン卿に師事

し

帰朝後直ちに東京大学教授となる。

愛橘は科学者ではあるけれども、○○発明、○○発見という派手さはないが国内的には、

①科学思想の導入

②我が国物理学の基礎を作り

③優れた後継者の育成(種まきの翁)

が大きくあげられよう。

また国際的には、学術が愛好家として、交通不便(船で2か月、シベリア鉄道でも1か月)の当時22

回 の外遊で68の国際会議にしゅっせきし、国際交流の先頭に立って日本の紹介をしながら世界的立場

で

活躍されたことであろう。

出席した会議の主なものは、測地学、地球物理学、地震学、天文学、気象学、航空、度量衡など、

それから第一次大戦後国際連盟の知的協力委貝会、列国議会同盟、言語学国際会議、国際音声学会

(ローマ字関係)等広範囲にわたっている。

このようにして、外国人に多数の友達を持ったことは特筆すべき事実である。英語は本場の英国仕

込みで自由自在だったが、フランス語やドイツ語も良く勉強した。しかし、寺田寅彦の話によると、

会話は実に調子はよいが文法は全く無頓着だったという。また、ある高弟が、「先生は文法などに無

頓着でお話になるが私達は気がとがめてつい控え目になる」と言ったら「そんな馬鹿なことがあるも

のか。先方に何か言われた時に返答しなければ殺されると思ったら、文法などに構っておられるか」

と。

愛橘の考え方、行動はすべて相馬大作ゆずりの実用流精神と科学的合理的精神で一貫しており、そ

れが強い信念となっている。

大正14年から戦後廃止されるまで帝国学士院選出の貴族院議員を勤めている。原敬は大正10年

に凶刃に完れているので、議場で顔を会わすことは無かったわけだが、44回質問に立ち、

主として

①科学の振興策

②度量衡関係(メートル法実施)

③航空機問題

④地震研究

等について訴え続けた。そして最後には必ず、世界が手を繋ぐにはローマ字採用が緊急の課題である

と付け加えるのを忘れなかった。(ローマ字博士の異名を貰う)

出席率は極めてよく、開会中は大抵見かけるという状況だったがその間のエピソードを二つ。

①近衡文麿公の弟秀麿子爵の話。

「私が議場席に着いた時、近くに田中舘博士がいて、補聴器を耳に熱心に聞き入っていた。暫くす

ると目の前に紙片が飛んで来た。何やら書いてある。それはローマ字の走り書きでヤオチョー」

②吉田茂議員(後の首相)の書簡

愛橘が『祭政一致』についての所信を述べて政府の見解を求めたことに、古田が深く感動して送っ

た書簡

「・・・特に我国科学界之き宿(キシュク、学徳の優れた老人)にあらせられる先生の御口より惟神

なる大道之本義を承り候事最も感佩之至二御座候」(二戸市歴史民族資料館所蔵)

最後に、大正5年貴族院有志に行った航空講話の中で、ガリレオが迫害にも屈せず自説を守り通し

たことに触れて科学精神の何たるかを鋭い語気で述べた言辞で結びたい。

「彼らの知らんと欲する所のものは真理である。天が回っているか、地が回っているか、その真理を

知りたいものである。このことは日常生活には関係がない。然るに一旦地が動いていると論定すれば

断断固として信ずるところを貫く。切らば切れ焼かば焼け。一切猶予も妥協もない。金が儲けたい

の、勲章がほしいの、そんな了見でできる仕事ではない。・・・・」

3 藩校作人館時代からの交友

佐藤 昌介

苦学力行・友情が道を開く

梅 原 廉

原敬と佐藤昌介は、ともに安政3年(1856)の生まれである。

二人は藩校作人館に学び、次いで明治4年(1871)には上京して、原敬は、旧藩主南部利恭が

設立した「共慣義塾」に、佐藤昌介は小笠原賢蔵塾に学んでいる。

彼ら二人に共通しているのは、同年生まれの同郷の竹馬の友というだけでなく、当時の有為の青少年

の多くに見られたように、経済的には決して恵まれていなかったことである。

しかし、自己研鑚を常としながら、その目は常に外国の優れた政治・外交・学問・文化に注がれてい

たことである。それ らを吸収するためには、小さな枠組みの中で右顧左眄する器ではなかった。

|

原敬は、学費の送金が途絶えると止むなくカトリック神学校 に転学し、18歳の明治7年には外人の学僕を忌み嫌う当時の 風潮に拘らず、フランス語の修得のために進んでフランス人宣 教師エブラー ルの学僕となって新潟に赴いている。 一方、佐藤昌介は明治4年に大学南校に学ぶが、経済的な理 由で翌年に休学し帰郷している。しかし、向学の心は強く、同 7年に東京英語学校に入学し、同9年に卒業している。 その年、札幌農学校が開設され第一期生として官費入学す る。ここでのクラーク博士との邂逅が、昌介の生涯を決定づ け、真摯なキリスト教徒として農学の振興に邁進することにな る。 明治13年に札幌農学校を卒業した昌介は北海道開拓使御用 掛として母校の付属農場の農業実習を 担当し、次いで進んだ農 業技術を会得するため、同15年にアメリカに自費留学し、学 費を貯えるために農場で一年間バター製造に従事する。翌年、 念願のジョンズーホプキンス大学に入学している。 |

|

明治19年8月に帰国し、十二月から母校の教授となるが、折しも札幌農学校の廃止問題に直面す

る。しかし、持前の粘り強さで工学科・農芸伝習科・兵学科別科を増設していき、同20年には同校

の校長心得となった。

これから生涯かけての同校の整備拡充が推進され、大正7年(1918)3月に北海道帝国大学の

初代総長となる。それまでの間、予科廃止反対運動、大学設置運動、東北大学農科大学開校、日米交

換 教授として渡米など精力的に活動している。

その人となりは温厚穆実で、とつとつと語る南部弁は能弁に優るものがあったという。かつての教

え子の人たちは、昌介博士の包容の大きさを話しあっているうちに何時の間にか温かく 包みこまれて

いると表現する。あのようなスケールの大きな人物はなかったともいう。

新渡戸稲造への物心両面での支援はよく知られているが、札幌農学校の大学昇格への情熱は並大抵

のものではない。私財を投じての必死のものであったことは、中央大学の創始者である菊池武夫の資

料から伺える。

類は類を呼ぶというが、岩手の生んだ著名な原敬、佐藤昌介、新渡戸稲造の三者は最良の類であ

り、原敬と佐藤昌介の間には昌介の父昌蔵が、佐藤昌介と新渡戸稲造の間には稲造の祖父傅が奇しく

も絡んでいる。それら血縁の恩義、乃至は師弟の関係が子や孫の代に当る三者の関係を濃密にし、歩

む道はそれぞれに異なるもののよき理解者・協力者としてお互いを稗益しあったように思える。

当時、内務大臣であった原敬が、札幌農学校の大学昇格に際して尽蝉した話は著名である。

〇佐藤昌介の生涯は、北海道大学の設立、及び総合学部として整備することに全力を尽くしたと

いえる。

〇大学の整備拡充に際しては、親友であった原敬(内務大臣、総理大臣)、高田早苗(文部大

臣)、田中館愛橘をはじめ知己の尽力に負うところが多く、昌介の人徳が然らしめたものと

言われている。

〇著書には「農業経済学」「世界農業史論」などがあり、翻訳書としては「威氏経済

学」などがある。

〇総長辞任後は、北海道農会会長などを務め農業の振興に最後まで取組んでいる。

○生前、男爵の爵位を授けられる。

(「一山」 9号 平成7年3月1日)

4 司法省法学校同期

吉 原 三 郎

次官として原内務大臣を支える

吉原は、安政元年二八五四)三月十九日、上総国夷隈郡作田村(千葉県夷隈郡夷隈町」

において、

吉原三郎といえば、明治9年(1876)原敬20

歳で司法省法学校(現東京大学)入学の際、合格者

104名中、吉原が一番で原敬が二番の成績で合格し

たことで、原敬の青年時代を語るとき欠かすことので

きない友人の一人である。

その後、原敬が政界において重要ポストで辣腕をふる

っている時期、特に原敬が三次にわたる内務大臣の時

代、上下の関係ではあるが、二人は互いに信頼しつ

つ、それぞれの職責を果たしていくのである。

以下、遺族と関係者による「吉原三郎追懐録」(遺

族・吉原美行氏提供)と「原敬日記」

によって二人

の関係の概略を記すこととする。

父・重郎、母・不美の三男として生まれるが、四男徳四郎と双生児のため、古例によって徳四郎が兄

となり三郎が弟となる。

幼名は阿虎と呼び後に虎之助と称し、更に改称して三郎としたとある。号は陽山、譚を敬徳と称した。

幼少にして父母と長兄が没したため、養子に出されるなど苦難の少年時代を送るが、藩校や塾で苦学を

続ける。塾では主として漢学を習ったので、追懐録には少年時代の漢詩が

多数収録されている。

明治7年(20歳)で小学校教員の資格をとり、山梨県内の小学校に奉職する。

明治9年、22歳(原敬20歳)のとき首席で司法省法学校に入学するが、もとも

と健康がすぐれず、

それに洋学の基礎がなかったので成績の順位が徐々に下がっていった。

予科4年に進級する間際の明治12年2月、例の賄征伐事件が起きる。

原敬は首謀者でなかったが首謀者たちの処分に対する弁護と抗議の代表者として司法卿大木喬任に談判し

たことで、原敬ら16人が退校処分になるのである。吉原は退校処分にならなかったが、原敬たちに対す

る退校処分の撤回を求める陳情書を草稿して司法省に提出する。この陳情書がよほど名文だったので、

後日司法省官吏は、実に佐倉宗五郎の建白書を見るの感ありと、文章の巧妙さを評したという。

しかし原敬らの処分は撤回されたわけではなかった。

吉原が法学校に入学した翌年、双子の兄、徳四郎が

千葉師範学校在学中に急逝する。

司法省法学校は予科4年、本科4年の8年制であったが明治16年、吉原(29歳)

本科4年の夏、

結核のため大学病院に入院することになる。翌17年1月熱海に転地療養

するが快復思わしくなく卒業

試験も受けられず、遂に退校を決意せざるを得なかった。このとき吉原は知人に宛てた書簡で悔しい心境

を『十余年回の苦学空しく水泡に帰す。嗚呼

前途望み絶ゆ、前を望み後を顧み懐慨悲憤運命の拙を嘆ず』

と伝えている。

しかし、司法省より同年7月10日の卒業式に参観せよとの通達があり、病をおして卒業

式に参列し、同窓諸子の卒業を祝したと日記に記している。

一方の原敬は、司法省学校放校後の明治12年11月、郵便報知新聞の記者となり、社説を書くなど健

筆をふるっていたが、明治14年の政変に際し、郵便報知が大隈重信一派の手に帰したことにより退社する。

その後、大束日報主筆となるが、明治15年11月外務省御用掛交信局勤務となり、同16年11月に天津

領事として外交官の一歩を踏み出すのである。

卒業を目の前にして病気のため退学せざるを得なかった吉原は、健康を取り戻した明治18年4月、高知

始審裁判所詰を命じられるが翌年8月退官、明治20年2月杉谷美代と結婚、同年12月長女誕生、明治21

年法科大学に転入学して翌22年7月卒業。時に吉原35五歳であった。

この間における二人の間に交流があったかどうかは、両者の関係資料からは見い出すことは出来ないが、

大学卒業後の吉原は、衆議院書記官、速記録課長を経て、明治26年埼玉行政裁判所書記官、同29年4月

大阪府書記官となったときから原敬との関係が復活することになる。

原敬日記(明治30年9月27日)には、原敬が大阪毎日新聞編集総理(後に社長)として入社したとき、

大阪に着いた原敬を吉原らが迎えに出たり、150名余りが盛大な歓迎会を開いてくれたりしたということが、

吉原に関する最初の記述である。

吉原は当時、大阪府書記官・兼府立大阪博物場長であったので、あるいは二人にとって

司法省法学校以来の

対面であったかも知れない。そうだとすると二人は法学校時代のことや互いのこれまでの経過について語り尽く

したであろうと想像される。

その後二人が更に緊密な関係になっていくのは、原敬が大阪毎日新聞社長を辞任して政界に入り、政友会

初代幹事長となった明治33年頃からである。

明治31年12月吉原は大阪府書記官から香川県知事・高等官二等に任ぜられ、33年には岡山県知事と

なるが明治35年、原敬が衆議院予算委員長時代に岡山県知事の吉原を内務省地方局長として迎える。

そして原敬が第一次西園寺内閣の内務大臣となったとき、吉原を内務次官に

*原敬日記(明治39年1月16日)

「・・・昨夕安楽を招き其希望を容れて警視総監に任用するも、同庁は将来大いに改革を要する旨告げ

且つ必ずしも警視総監として動かさざるか如き様諭し置き、彼承諾せり依て本日参上の手続きをなし同時に

地方局長吉原三郎を次官にし其他数名任用の取計いをなしたり。」

以後二人は、第一次西園寺内閣か総辞職する明治41年7月まで、大臣・次官という緊密な関係で内務

行政の推進にあたるのである。

この時期の内務省の政治課題は、電車会社の合併と電車賃の値上げ問題や知事の人事等であり、これらに

ついて二人は度々協議していることが原敬日記仁記されている。

西園寺内閣の総辞職によって吉原も内務次官を退任し、この年の12月、朝鮮の京城(ソウル)に日本が

創設した東洋拓殖株式会社の副総裁に就任する。この人事も原敬の意向によるものであろう。

明治44年3月、吉原は原敬に書簡を送り、4月か5月の好季節に視察に来てほしいと希望する。

総辞職後、約7か月間に及ぶ欧米視察に出発する。同42年2月帰国後は政友会院内総務と再度の

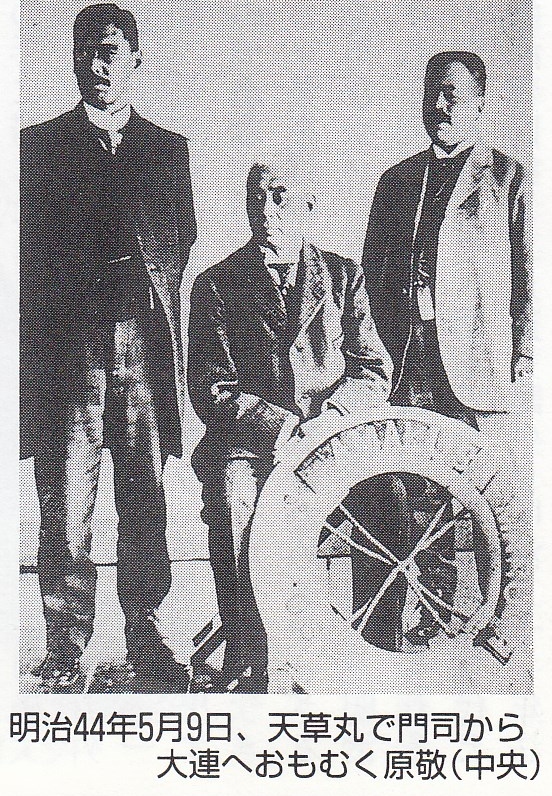

衆議院予算委員長のポストに就くが、吉原の要望もあって明治44年5月9日、高橋光威らと共に北

清満韓視察旅行に出る。

京城に着いた5月24日、吉原が迎えに出たり二日後に吉原が主催して晩餐会を設けたりして歓待する。

*原敬日記(明治44年5月26日)

「晩に吉原三郎の招にてソンタグホテルにて晩餐の饗を受け寺内なども来れり、食後旧法学校にての同窓

並に林、宇佐美勝夫等と共に吉原の催に係る日本料理店花月に於ける小宴に赴きたり。」

北清満韓視察から帰った原敬は第二次西園寺内閣の内務大臣兼鉄道院総裁となるがこの

年の暮、前首相

の桂太郎が拓殖会社の役員人事について画策し、吉原をはずして野田卯太郎を副総裁に据えようとする。

このことを知った原敬は反対して桂の策略を阻止するのである。このとき原敬の胸中には、むしろ吉原を

副総裁から総裁にしようとする意図があったものと推察される。このことは、明治天皇崩御(明治45年

7月30日)があって大正時代に入った二年目の12月、原が山本内閣の内務大臣として拓殖会社の総裁

に吉原、副総裁に野田卯太郎を任命することを決定しているからである。(「原敬日記」大正2年12月

28日)

しかし、総裁就任約3年後の大正5年(1916)、吉原は不治の病に罹り総裁の任に耐えず

大正5年10月21日付で辞任。病躯をおして京城より東京の自宅仁戻ったが11月16日、62歳の

生涯を閉じる。

(敬称は略させていただきました。赤坂)

(註 筆者、赤坂愛厚氏は、原敬遺徳顕彰会事務局長)

(「一山」 31号 平成14年7月5日)

菊池武夫 腕白少年の生い立ち・その父と母

5 藩校作人館時代からの交友 ③

清廉の人・日本法曹界の先達

盛岡市先人記念館長 吉村暢夫

1 法体系の整備に懸けた生涯

菊池は嘉永7年生まれであるから原敬の2歳年上、幼名香一郎、明治元年に武夫と改めている。

北海道大学初代総長をも務めた佐藤昌介が

「菊池君を惜む」の文で、若さ日の菊池武夫の印

象を次のように述べている。

『小生は明治三年に盛岡の作人館に入学せしが

藩主南部利恭伯も入寮せられ、その小姓役として

菊池香一郎氏が側近に奉仕せられ居りて、初めて

面会致せしが

小生は15歳の少年にてありしも、

菊池君は

18,9歳かと思われ眉目秀麗なる好紳士にて、

南部伯の講堂に入るや菊池君を随伴せざるなく、

今も尚其風采を偲ぶに足る』

この文にもあるように藩校作人館に在るとき

は、常に藩主利恭公に近侍して、実に颯爽とした

菊池武夫の面影が目に浮かぶ。

維新の騒動で一時中断していた藩校作入館を再開したのは明治3年1月である。此処では、

若い藩主自らも寮生として一室を設け勉学にいそしんだ。

この時期の寮生には前記の佐藤、菊池の他に原敬、阿部浩(のちの東京府知事)、

東条英教

(のちの陸軍中将、総理犬臣東条英機の父)、田中館愛橘(理学博士、東京大学教授)等がいる。

その後利恭公は上京し「共慣義塾」なる洋学校を創立、自らも学んだ。

菊池は藩主に随行し、続いて原敬、田中館愛橘、新渡戸稲造等も上京し、ここで学ぶことになる。

やがて、菊池は藩主の推薦で藩貢進生として新制度による「大学南校」に入学、開成学校と改称

された新校舎に移った。

明治八年、政府は開成学校の成績優秀者を海外留学生として派遣することになった。菊池はこの年、

法学本科第三級に在籍していたが、学年試験で素晴らしい成績をおさめ見事第一回留学生に選ばれた

のである。

この国費留学生の派遣について、明治八年六月十七日付け東京曙新聞には次のように紹介されている。

『外国留学として開成学校生徒の中より洋行を命ぜられし人々の姓名左のごとし。ただし諸芸学生は

仏蘭西、鉱山生は独逸、その他はいずれも合衆国へ遣わさる由。

法学本科第三級生(宮崎)小村寿太郎、(岩手)菊池武夫、(以下略)』

と派遣者十一名の所属学科と出身及び氏名を掲載。

明治八年七月、日本政府派遣の第一回留学生として菊池は米国へ向けて横浜港を出航した。

米国に着いた菊池は法学修行のためボストン大学に留学したが、勉励に努め、同大学での

五年間の研修の成果として法律得業士の称号を受けたのである。

所期の目的を果たし留学期間の終わった菊池は、

帰途は大西洋を渡り、英仏を視察して明治

十三年十月帰国した。

日本に戻った菊池を待っていたのは司法省の職で、長期にわたる留学の疲れを癒す間もなかった。

同年十一月二十五日付けの辞令には次のようにある。

「雇申付候事但月俸百円給与、民事局詰ヲ命シ候事 司法省」

翌十四年二月には「代言人(弁護士)試験委員」を兼ね、更に同年十二月には開成学校改め東京大学

法学部講師を年俸四百八十円で兼任することになった。

明治十七年九月には司法省少書記官に任じられ、記録局翻訳課兼民法局詰を命じられている。

また同時期に東京大学からは法学部学生教導を嘱託されている。

菊池は明治政府の司法行政上欠かすべからざる人材であったことは、明治十七年十月従六位にせられ、

十八年には判事登用試験委員に、十九年三月には司法大臣秘書官に、

同四月には民法草案編纂委員を

命じられたことでも分かる。時に三十三歳である。

その後も菊池の司法省での活躍の範囲は広がり、明治二十年には検察官会同理事員を命じられ、また

翌年には裁判官会同理事員にもなり、近代国家における厳正で公正かつ

国民の信頼を受けるべき検察官

や裁判官の在り方について強く進言して止まなかった。

明治二十一年五月、新しく法学博士の制度ができ、その第一号として鳩山和夫等と共に学位を授与された。

また司法省にあって官制改革に数々の功績をあげた菊池は二十四年五月、民事局長になる。

この頃までに菊池は所謂「高尚ノ学科」である東大法学部とは別に実務型代言人の養成機関の必要性を

痛感し、有志と計って「英吉利法律学校」を創設していた。

二十四年三月、

この学校を「東京法学院」(のち中央大学)と改称し院長に選ばれる。

これを機に、八月には官途を辞し併せて弁護士を開業したが、東京弁護士会長、法典調査会主査委員、

法律取調委員、

貴族院議員などを歴任し、その後も幅広い識見と豊かな法律知識を駆使して国の法体系

の整備に尽力している。

弁護人としての菊池は簡潔明瞭を旨とし、理路整然としたその弁論は、多くの信頼を得、依頼者が

引きも切らずの状態であった。

また教育者として後進の育成に懸けた情熱は晩年まで変わらず、学長の職を二十年間、ひたすら大学の

教育内容の充実に努めた。

しかし、病に倒れた菊池は明治四十五年七月中央大学卒業式の当日、式終了を見届けるが如く昇天した

のであった。

菊池の訃報が天聴に達するや、特旨をもって正四位勲三等に鍍せられ、旭日中授章を受け、祭祀料

金三百円を下賜されたのであった。

2 原敬と菊池武夫

以上、菊池武夫の経歴を辿ってくると、中央に出てからは原敬とは活躍の舞台が異なり、あまり交流

の場がなかったように見える。

しかし盛岡の作入館時代からの交友関係は終世途切れる事なく続いている。

これは両者の日記から垣間見る事ができる。

明治八年四月二十五日、盛岡へ帰省のため学僕として仕えたエブラル氏と共に新潟から東京に戻った原は、

久し振りに菊池等同郷の友人と会い写真館で記念写真を撮っている。

当時菊池は開成学校の学生で、三ヵ月後にアメリカに留学することになるとは、本人はおろか誰も分から

なかった。原は翌日エブラルを案内して盛岡へ向けて出立している。

明治十五年、原はそれまで勤めていた新聞社を辞め外

務省御用掛となる、月俸八十円である。翌年五月十九日

使途は明らかでないが、原は菊池から期限一ヵ月の約束

で三十円を借り、これを七月七日に返済している。 原は

丁度この時期、七月付けで太政官文書局勤務.外務省御

用掛兼務を命じられている。

同年十一月、原は清国領事を命じられ天津に赴任する

ことになった。菊池等同郷の仲間は十二月五日、横浜港

まで行って原を見送った。原への賤別

の割り勘は一円で

あった。

原も菊池も同郷人の人助けのため、よく顔を合わせる事が多い。明治二十四年頃、盛岡市中野出身の

中原貞七なる者が東京駿河台に当時評判の進学予備校「成立学舎」を経営していた。

進学率もよく、学生は七、八百人も在籍していた。これに要望の多かった女子部を新設し、内容を充実

させたので生徒も三百人ほど集まり、ますます盛んになっていった。 しかしそのため多額の費用を要し、

借金せざるを得ないはめに陥った。この救済のため佐藤昌蔵(佐藤昌介の父)等が発起人となり原に相談し、

同郷の有志が連帯保証人となることなった。

連借人には

中原、原、佐藤のほか菊池武夫、阿部浩等名前がみえる。

このような支援にもかかわらず、中原は「成立学舎」を手放さざるを得なく

なり、その借財を一身に負って山形県中学校に就職することになる。

維新後、南部家は東京に在住していたが、何かと頼りになるのは昔の家臣

である。

明治二十二年十一月、旧藩士総代四十五名が上示し南部邸に迫り、

「南部家は盛岡に定住し家政改革を行うべき」ことを申し入れる事件が生じ

た。

原はさっそく菊池等と打ち合せの上、

彼らの宿を訪ねその不可能なことを説

得している。

その他南部家に問題が持ち上がるごとに呼び出される相談役の中に、いつも二人がいた。

この事について東条英教は菊池に対する追悼文の申で次のように述べている。

『(維新後旧藩主に我欲を元に接する者が多い) 然るに、菊池氏の旧主家に対する態度は、全く斯る

輩に異なって、その情誼に篤きこと、旧主家に対する態度としては、実に模範的なるものであると言って

宣かったのであって、

随って旧主南部家に於ても、原敬氏などと共に、菊池氏は大いに重きを置いて居た

のであった』

また原自身にとっても菊池は何かと頼りになる存在であった。遺産相続等の法律的手続きの事に関しては

常にその処理を依頼しているし、議会への提出の法律案作成に関しても菊池の手を煩わすことがあり、

また自分の選挙に関しても事前に相談もしている。

原にとっては有能な法律顧問であり、最も信頼置くべき友でもあった。

明治四十五年七月六日、原の日記には、「菊池武夫死去せり」とだけある。

内務大臣として公務多忙を極めていた時であったが、

この一行には原の菊池に寄せる万感の思いが込められている。

(「一山」 19号 平成10年6月20日)

6 官僚時代の友人

悲劇の人・斎藤修一郎の場合

原敬記念館長 上斗米 隆 夫

はじめに

(1)原敬の対人関係における二極性

御手洗辰雄氏によると、原敬は、藩閥や反対党に対する時、大人げないと思われるほど苛酷であり、

容赦がなかったということである。

ところが、その全く逆の人間味豊かな原敬像の例証にも事欠かない。

例えば、郷土の先輩阿部浩の汚職事件の際の処理にしろ、恩人陸奥宗光の場合の銅像や墓址建立、

古河鉱業の副社長就任、少年時代の恩師

(小山田・寺田・太田の墓碑や顕彰碑の建立等がその例である。

また、離別した前妻貞子についても、明治39年5月6日の日記には次のように記されている。

(前略)本人に支給すべき金員のに関しては本田親雄(中井の親類)まで申し送りたり。本人不行跡遂に

離別せしも、所謂ゆる其罪を悪んで其人を悪まざるの方針を取り、出来得る丈け仁慈の所為に出る事を努

むる積なり。

と述べ、離別後の扶養や貞子の弟の教育についても労を厭わなかった。

政友会の党員に対しでも非常な気配りを示し、中曽根元総理は原敬を評して、「原敬には人への慮りが

あった」と言っている。

御手洗氏にしても、若手新聞記者として、最初は原敬に対しあまり好感を持っでいなかったにもかかわら

ず、書庫を見せられ、その膨大な蔵書を原がくまなく読破していることを知って、人物観が一変したと述

べている。

原敬の対人二極性は、彼の強烈な目的意識と、友情や恩義対する並みはずれた誠実さの表れと解するこ

ととができよう。

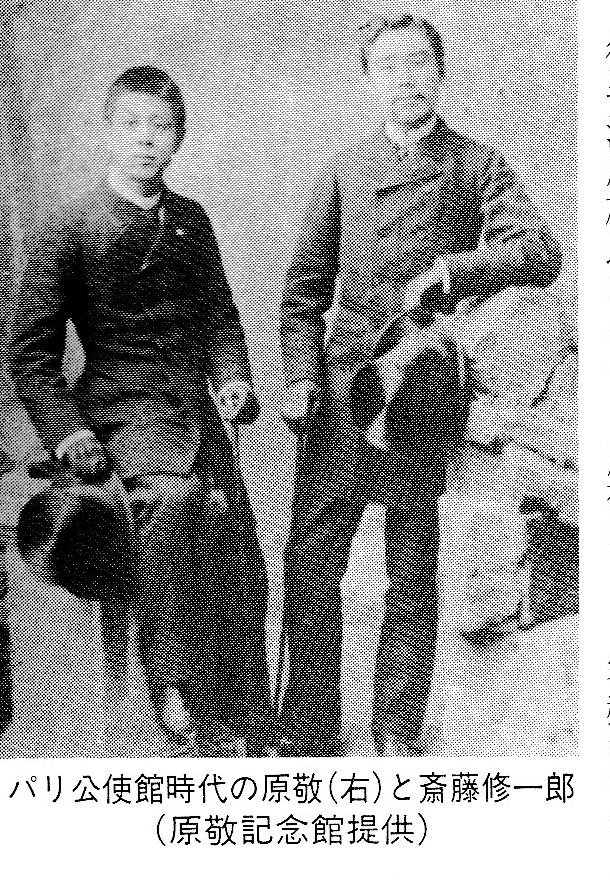

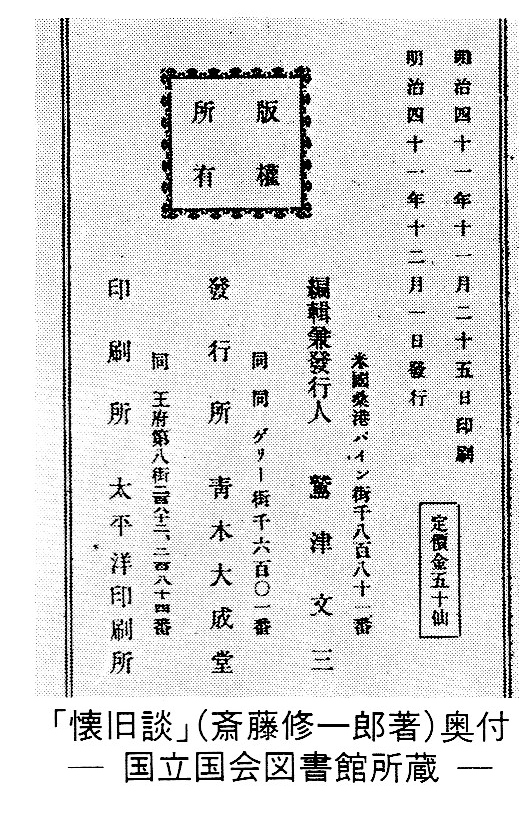

(2)斎藤修一郎についての疑問

だから、極めて親しい間がらにあった斎藤が、悲劇的な結末を迎えざるを得なかったのに、

斎藤が置かねていた特殊な事情によると考えられるのである。

原敬日記(明治43・5・9)

「斎藤修一郎去6日午前病死し、本日葬式せり。同人は

明治15年己来の友人にて・・・」とある。

明治15年は、原敬が大東日報に入社した年で、他の

文献によると、「斎藤修一

郎の勧めにより」入社、井上

外務卿と知り合ったことになっている。

一方、斎藤修一郎の「懐旧談」(自伝・斎藤の友人が

聞き書きしたもの・子供たちに語り伝えるという文体・

明治41年・サンフランシスコで発行)によると「(明

治15年夏)原敬氏が大東日報の記者として筆を載せて

馬関に来たり、

日韓交渉の顛末を紙上で発表するといふ

ことで、原君と渡辺浩基先生門下時代の旧交を温めたの

であった」とあり、交友の始まりは、渡辺を介し明治1

5年以前からの可能性かある。

ここから、斎藤修一郎の名前は頻繁に「日記」に登場する(39九回)。「関係文書」では158回に上る。

ところが、明治27年1月、斎藤が官規振粛問題で農商務省を辞職したあとは「日記」では3回「文書」でも

ほとんど記述がなく、斎藤の死後、葬儀や墓碑の件以外はほとんど触れられていない。

斎藤の現職時代は、斎藤・本省、原・領事館及び公使館という関係から言えばやりとりが多いのは当然では

あるが、家族を含めた私的な交際も多く、密接な友人関係にあったはずである。

現に斎藤の「懐旧談」では「原君は余の親友中の親友にして」と述べ、ここでは述べ切れないので改めて

取り上げたいと言っている。

商務次官を明治27年に辞職した斎藤と原が再会するのは、14年後の

明治41年、野にあった原が外遊の途中サンフランシスコを訪れた時であ

る。

その時(9月9日)の「日記」には

「晩に小池領事より日本食に招かる。斎藤修一郎も此地に在りて来食り」

とあり、その翌々日の11日には

「斎藤並に同人の世話をなし居る数名昨日も今夕も来訪、

斎藤当地にて

学会の世話などなし居るも、当地にては到底見込みなきにより東方に赴く

に

決せりと云うに付旅費中に百弗を贈与せり誠に気の毒の事なり」

と記しており、これが二

人の最後の別れとなったのである。

2 調査した資料

(1)原敬・斎藤修一郎の交流の記録

①「原敬日記・原敬関係文書」から

この具体的な内容、頻度等については別紙「原敬・斎藤修一郎年譜」に詳しくまとめたが、紙面の

都合で省略する。

農商務省に転ず、井上伯農商務大臣にして斎藤修一郎も同省に在るが為めなり、且つ斎藤の言う所によ

二人の交流は、二人の関係上当然であるが、公務に係わる指

示・伝達・報告であり、

「日記・関係文書」に出現する斎藤の名

前の回数の約二分の一になる。中には「斎藤へ発信」「斎藤より

返信」といった、全く事務的なものも少なくない。

しかし、他方では、原が夫人同伴で観光旅行を行う際、斎藤も同

行するとか、家族を介して手紙をやりとりするなど、私的な関係

も少なからず認められ、仕事上の上司と下僚、先輩と後輩という

だけでなくそれ以上の親しい友人関係が随所に認められる。

大東日報への原の就職については前述した通りであり、原が外

務省から農商務省に移った経緯も、井上馨との関係によることは

よく知られているところであるが、次の「日記」(明治22年4

月27日)から、斎藤との密接な関係も読み取ることができる。

れば

大隅伯(外相)余を誤解すること多さに因り転ずる方然るべしとのことなりき、然らずとも井上との

関係に於

て斎藤等余の転任を希望したるなり」

②「原敬・斎藤修一郎書簡」から

「関係文書」に残る両者間の書簡は密接な両者の関係を考えると意外に少なく7通である。(うち原よ

り1通、斎藤より6通)

これらの内容は、原の後任(天津領事)の件、パリ公使館書記の発言の件、代理公使の費用の件、友人

に関する情報、原夫人の渡仏の件、勲章の件(日本人の中には、フランスを初め、外国の勲章を欲しがる

人が多く、原はこれをあさましいこととした)等である。

注目したいのは、斎藤から原に宛た一通(明治25年3月11日)である。

「御急報之趣驚入り候。少し考案も御座候に付急速の御進退ハ無之様切二希望二耐ヘ

ズ、何れ明朝迄二

拝ご(日偏に吾)結万緩可申上候。

草々拝」

この時期、原・斎藤共に農商務省にあり、陸奥大臣の辞任に伴い、原もまた同省を去る決意をしていた

のである。後でも触れるが齋藤という人は農商務省の次官にまでなりながら、外務省へのこだわりが極め

て強く、井上の意向で農商務省心配置換えになった時、自分の人生は終わったとさえ感じたのであるが、

一方の原は、陸奥の辞職に合わせて、自分も辞職し、陸奥の外務省への復活とともに、原もまた、外務省

に地位を得るのである。

② 第三者から原に宛た書簡中、斎藤に関する記述のあるもの(関係文書)

全部で16通の書簡が残っでいるが、斎藤生前のもの13通中、5通が、パリの原敬介して、斎藤への

伝言依頼や連絡である。

明治19年から21年まで、斎藤は井上外務大臣の条約改正交渉失敗の責の一端を負う形で、日本を離れ、

パリを中心にヨーロッバに滞在していたのであるが5通はその時期に当たる。

斎藤没後に、原敬に宛られた書簡は3通あり、遺族の扶養問題や、墓碑建立問題についてのものである。

この中で、陸奥廣吉から原に宛られた書簡(明治39年3月19日)に、

「(前略)先将来其後任者之儀勘考中又閣下ノ御思召も相伺承候次第に有之候処、茲二頗ル適任者卜相認

候

者有之候。右ハ可西信卜申、斎藤修一郎氏ノ婿、水戸のニシテ元卜室田義文氏方ノ書生タリ。(後略)」

とあり、古河鉱業の次期社長たる虎之助の米国留学中の保護者として、斎藤の娘婿を採用し、虎之助の留学

終了後は、古河に引き続き雇用したいとして原の同意を求めている。

斎藤の遺族に対する原の配慮が認められ興味深い。

② 斎藤修一郎のつまずき

第一回文部省派遣海外留学生として鳩山和夫・小村寿太郎・菊池武夫らとともにアメリカに赴き、帰朝後は

外務省官僚として、将来を約束されていた斎藤は、原にとっては先輩

でもあり、上司でもあった。

官原としての斎藤は、常に、原の一歩先を歩んでいたのである。

a 条約改正の失敗

明治18年、斎藤は、井上外務大臣官房長心得、19年、条約改正会議秘書官となる。

「井上四天王(藤田・中上川・都築・斎藤)」として順調な出世ぶりである。

ちなみに、原はこの時期はパリ公使館書記官・代理公使を務めている。

しかし、井上が華やかな欧化政策によっで目指した不平等条約改正は失敗に終わり外務大臣を辞職、

それに

伴い、斎藤も現職を辞して無任所公使館参事官なる。

日記(明治19年12月4日)

「井上外相秘書官斎藤修一郎より米国発の書状を落手せり。急御用にて欧州におもむく旨申越ありたるが、

実は条約改正案世間に漏洩したるに因り、外相に代わり責任を負うて海外に避けたるなり。」

斎藤は、井上によって農商務省に呼び戻されるまで、ヨーロッパを半ば放浪することになり、原や西園寺らと

頻繁に交流するのである。

b 官紀振粛上奏案可決(農商務省汚職問題)

井上が農商務大臣として復帰したことにより、斎藤は農商務省に呼び返され間もなく商工局長となる。

斎藤としては外務省以外への復帰は極めて不満だったようで、前述の「懐旧談」では、「この時、自

分の人生

は終わった」とさえ言っている。

明治26年、「取引所条例」の実施に際し、大阪の請願人から、接待を受けたこと等を野党から追求さ

れ、

上奏案が可決されるに至って、星亨議長、後藤象二郎農相、斎藤次官が揃って辞職することになっ

た。

当時の政界においては、料亭での接待や、金時計を贈る程度のことは日常茶飯事であったと思われるが、

星議長の強引な手法が、野党だけでなく与党からまで批判されるに及んで、とうとう上奏案の可決を見、

星への反発の巻き添えを食う形で、斎藤も次官を棒に振ったばかりか、二度と立ち上がれない結果になっ

た

のである。

(3)斎藤のその後

明治26年に農商務次官を辞任、その後、韓国議政府顧問、内国鉄道会社取締役、商況社業務担当社員

とな

り渡米し移民事業に従う。

明治34年東京米穀取引所理事長、その他、新聞政党創立等に関わるが、いずれも失敗。

明治43三年落傀の裡に死す(56)

3 まとめ

(1)原敬と斎藤修一郎の比較

① 思想・信条の堅固さと自立心

両者の違いは、自己の進退の決し方に顕著である。

原の場合、自己の思想・信条に反する地位や人間関係に置かれた場合、実に潔くその立場を退き、

その都度

自らの運命を切り拓いている。

大隈一派の支配に抗して大東日報へ移った例、陸奥と共に農商務省や外務省を辞職した例、桂を支持

する恩人の

井上と袂を分かち西園寺を支持した例等である。

一方、斎藤の場合は、井上への依存度が極めて強く、無任所公使館参事官などという実体のない立場

から井上

によって農商務省に呼び返された時は、「雑駁で面白くもない農商務省に出仕することは如何

に我愚なりと雖も

嫌である」と「懐旧談」であからさまに不満を述べながらもしぶしぶ従うのである。

原ならさっさと辞めていたであ

ろうと推測される。

斎藤のこういった傾向は、「官紀振粛問題」の際の態度にも認められる。

この汚職事件への斎藤の関与は、料亭での供応、金時計の贈与(これについては、受領の可否につい

て意見を

聞き問題なしとされている)程度であり彼自身も大したことではないという認識であった。

ところが、野党の追求の対象は、星議長であり、与党の一部までもがこれに同調するという、彼にとっ

て最悪の

展開となったのである。

同じく「懐旧談」によると、この予期せぬ展開について、井上と後藤象二郎農商務相と斎藤が密かに

会談し、

進退を協議するのであるが、井上と後藤は辞職の必要なしとしたのに対し、斎藤は心中密かに、

この際農商務省を

辞して外務省に復帰したいなどという極めて甘い期待すら持つのである。

現職への留任も、まして外務省への復帰も、上奏案の可決によって、彼は全てを失うこととなったの

である。

② 公人としての自覚

この点に関しても、二人の生き方は全く対照的である。

原が金銭面で公と私を厳然と区別し私利を図らなかったことは、後世の誰もが認めるところであり、

それ

ゆえに今日においても最高の宰相とされるのであるが、一方の斎藤は、公と私が曖昧に混じり合い、

職務と個

人の好みが判然としていない。収賄事件にしても、請願人の求めに気楽に応じ、それが取引所

の発展、ひいては

商工業の発展につながるといった程度の認識しかなかったのではないかと思われる。

これは、師と仰ぐ井上の傾向をそのまま受け継いだ結果ではないかと思われてならない。

(2)おわりに

原敬が彼に係わる友人や知人に対し極めて手厚い処遇をしたのに比して、斎藤に対するそれは、一

見必ずしも

十分ではないように見える。

しかし斎藤が農商務次官として「官紀振粛問題」で苦境にあった時、原は、外務省にあってまだ

通商局長であり、

官僚としては下位にあったこと、斎藤には元老である井上が保護者としてついて

いたこと、上奏案が可決され、

一官僚の手の及ぶ範囲を超えたこと、斎藤がアメリカに去り消息も

定かでなかったこと等、いわば原の意志の及ぶ範囲を超えていたと考えざるを得ない。

後に、浅田徳則、藤田四郎、小村寿太郎らと、斎藤の遺族の扶養のため基金を設けたり、葬儀を

行ったり、

石灯篭を建立するなどかなり手厚い保護を行い、娘婿を古河鉱業に就職させる配慮を尽

くしたことを考え併せる

と、やはり友情に厚い原敬という評価は斎藤の場合も同様であったと言え

るのではないだろうか。

(「一山」 26号 平成12年10月2日)

7 陸奥の信任に応え 原敬辣腕を奮う

外務省外交史料館

外務事務官 冨 塚 一 彦

そこで本稿ではこの原と陸奥の関係について、いくつかのエピソードを交えながら紹介して

◎陸奥遺書開封の立会人

陸奥宗光といえば。日清戦争時の外相として、開戦

外交、講和談判三国干渉と日清戦争期の日本外交をリー

ドした人物として知られ、また日英通商航海条約締結を

皮切りに、列国との不平等条約中、法権の回復に成功し

、条約改正を進展させたことでも著名である。

陸奥は明治30年(1897)8月24日に没した

が、彼には明治29年6月20日付の遺書が残されて

いる(国立国会図書館憲政資料室所蔵)。

この遺書の末尾には、陸奥の死後に遺族および立合人

により、この遺書が開封された経緯が記され、確認の意

味で参集者ガ署名捺印を行っている。

この署名者は遺族の陸奥亮子、陸奥広吉、古河潤吉と

立合人の今村清之助、岡崎邦輔、そして、もう一人が原

敬であった。

明治25年8月13日、原敬は外務者通商局長に任せられたが、こ

れは異例の抜擢であった

と言われる。そしてこの抜擢を行ったのが陸

奥宗光外相であった。このように陸奥が原を引き立

て、原が陸奥を崇

敬した、この二人の関係はよく知られるところであるが、陸奥の遺書

の開封者

の一人として原が署名捺印していたことは、これまであまり

知られておらず、改めて二人の親密

な関係を物語る証左として注目さ

れよう。

みたいと思う。

◎陸奥外相の下で才能を発揮

原が陸奥と初めて会ったのは明治十四年、陸奥が土佐立志社の政府転覆計画に連座して宮城の監獄

にあった時のことである。原は郵便報知の記者として渡辺洪基に同行ヽ東北周遊の旅の途中であっ

た。 ただし、この時はのちに原が日記に記しているように言葉を交わすことを許されなかった。

またその後、明治20年にパリ公使館において、帰朝の途次に立ち寄った陸奥駐英公使と、書記官と

して在勤中の原は面会しているが、この時も一瞥したに過ぎなかった。

実際に原が陸奥に知られるようになったのは明治23年5月、原が勤務していた農商務省に陸奥

が大臣として乗り込んできた時に始まる。

原は前大臣岩村通悛の下で大臣秘書官であったが、これは名ばかりで、前田正名次官の一党が幅を

効かせる省内であって、外務省から転じてきた原は全くの閑職に置かれていたと言われる。

いわば窓際にあったこの原に注目し、参事官兼任として重く用いたのが、新大臣の陸奥であった。

陸奥は明治25年3月、品川弥二郎内相の選挙干渉に反対し、内閣を去ったが、原もこれに殉じ

て農商務省を辞職した。

この一事を見ても、原がいかに陸奥に心服していたかが知れよう。

そして野にあること五ヶ月、原は陸奥に乞われて外務省通商局長に就任したのであった。

さて、原は陸奥外相の下で、外務省の官制改革に着手することになった。当時伊藤博文内聞では行

政改革による経費節減を政治目標に掲げ、内閣に臨時行政事務取調委員を設けてこれに当たらせた

が、外務省にあって、その任に就いたのが原であった。

この行政改革では、外交および通商が年々複雑かつ広範囲となることに鑑み、在外公館に対する節減

はせず、外務省本省の経費削減に力点を置いた。

かくて明治26年10月31日、「外務省官制」および「外務省分課規程」が公布されたが、こ

れには原の尽力するところが大きかった。なお、それまで使われていた「交際官」という名称を「外

交官」と改めたのもこの改正によるものである。

さらに原は「外交官及領事官試験」に関する制度にも意を砕いた。そもそもそれまでの外交官・領

事官の任用は、門閥の推薦によるものや海外留学の経験などにより行われていたが、原はこれを改

め、試験により広く優秀な人材を求める制度の確立を図ったもので、外務省にとり画期的な任用制度

の改正であった。

この試験制度の特色は、その制定理由にあるように、「外交官及領事官(外国語ヲ知ルヲ欠クヘカ

ラサル条件ノ一トナシ且ツ其体格「能ク各地ノ風土二耐ユルヲ要スルニ依り予備試験二於テ此等ヲ査

苔スルノ必要ヲ認ム」

そしてこの試験制度は制定以後、部分的に修正は加

えられたものの、今日に至るまで連綿として続いてい

る。

しかもこの制度により、幣原喜重郎、広田弘毅、吉田

茂、重光葵など後年日本

外交の重責を担ったそうそう

たる顔触れが輩出されているのである。

その意味で原が中心となって行われたこの明治二十

六年の機構改革は、その後の外務省の基盤をなす重要

な改正であったと位置づけることが出来るのである。

また、この官制改革のほかにも、陸奥外相時代には

日本外交史上重要な案件が多々あったが、原は常に陸

奥を助けてこれらの難局に当たった。

例えば条約改正についていえば、陸奥は外相就任早

々、条約改正に着手することを原に告げ、その意

見を求めるところがあつた。

これに対し原は「完全なる対等案たる事必要」との意見を述べ、陸奥もこれに同意見であり、対等案

を以て改正事業に向かい、ついに明治初年以来の宿願であった問題を解決したのである。

また日清戦争においては、陸奥が広島の大本営にあった際、原は東京の留守居役を務め、裏面で陸

奥を支えた。なお、この日清戦争の恩賞に当たって原は、

「余は当時通商局長として常に本省に留守居の役に当たりたれば功労ありと云へば有り、無と云へば

無しとも云ひ得る位地に在るのみならず、現に次官に任ぜられて行賞取調の任に当り居る次第なれ

ば、夫是の事情を考へ多少の功労を申立て恩賞を得ん事は余の望む所にあらず」

として、周囲の勧めを断り、叙勲や賞金を一切求めなかったが、これなどは、原の廉潔な人柄を示す

エピソードと言えるだろう。

このように原は陸奥外相の下で、十二分にその才能を発揮することができたが、これはまた陸奥の

原に対する信任が極めて厚かったからにほかならなかった。

そして原は明治28年5月21日、外務次官に就任、いよいよ陸奥外相の片腕としてその辣腕を

奮い、陸奥の信任に応えた。

しかるに日清戦争等々の激務に陸奥は体調を崩し、明治29年5月末、ついに外相職を辞し、静

養に専念することとなった。しかし療養の甲斐なく、明治30年8月24日、陸奥はこの世を去

った。

原はその日記に陸奥臨終の直前の16日、最後に陸奥と会話を交わした時の模様を記している。

ある書には、この部分を名文としているものもあり、原と陸奥との関係をよく示している文章と思

われるので、長文ながらこれを左に引用して、本稿の締めくくりとしたい。

◎最後の談話(原敬日記 明治30年8月24日「陸奥伯薨去せり」)

16日に訪問せしに、伯其前日家族等と談話中に、原は両度まで来訪せしに面会せざりし故

憤り居るかも知れず宜しく申訳をなし置けと云ひたる由にて此日は面会せり、伯は久振りなりと

て床上に看護婦の扶により起き上り談話せり、其談話は疲労甚しきに付極めて低声、平日の体に

異るは勿論なりしも時々破顔笑声を洩らし、余の心中にては是れは多分最後なりと思惟したれば

頗る苦痛を覚えたり、然れども務めて然らざるの体を装ひたり、果して然り、此談話は最後と

なりしに因り其大略を記し置くべし。

余床側に置きたる一椅子に坐し近況如何を問ひたるに暫く詞なし、次で看護婦に命じ、久振りな

れば起上りて談話せんと思ふに付如何なる方法にて余を床上に起すか、看護婦斯々の方法なりと

示し、看護婦二名に夫人及岡崎邦輔、広吉等相扶けて半身を床上に起し、看護婦後ろより之を抱

き居れり。

伯云く、大阪に行く事に取り極めたる由大に安心せり。

余云く、出発前に御内話致したる如き次第を以て取極めたり、就ては来月初に彼地に赴く積な

り、余の大阪行に誤解を生ぜしめても面白からざるに付松方に遇ふて辞職の理由を明かにし置く

べし。

伯云く、夫れは手紙にても送り置く位にて可ならん。又是れより君大阪に行き失敗すると成功す

るとは只だ君のやり方にあれども万一失敗せば先方へ附くさと云て一笑す。

右等の外多少の雑話をなしたるに、

伯是れより食事すと云ふに付、平日ならば食事中尚更面白き談話もなしたることなれども、余は

心中に於ては最後の談話なりと思ふに付久しく平然として仮面を装ふに堪へず、又伯の非常に疲

労し苦痛を忍んで勉めて余と談話するの体を見るに忍びず、而して余は数年来公事に於ても私事

に於ても殆んど相謀らざる事なきに付伯の意見は此機に及んで新めて聞かざるも余は之を熟知せ

り、故に無益に長談して伯の疲労を増し又互に悲傷の情を加ふるに忍びざるに因り、何づれ来月

初めに出発する事なれば其前にはしばしば参上御見舞致すべしとの一語を遺して別を告げ室外に

出たり、

将に階を降らんとする時伯再び余を呼ぶと云ふに付室に入りたるに、

伯云く、彼地に行きて施すべき方略に付ては尚は聞きに来たまへと。

余云く何づれ彼地に行て見なければ相分らざれども其等は篤と勘考し尚は御意見を伺ふに参るべ

し、来月初までには間もある事に付度々参上すべしと。

蓋し伯は尚は余に語らんと欲するものゝ如く、余と別るゝ事を頗る厭ふの情け容貌に現はる、余

も亦之を欲せざるには非ざるも暗涙を催ふして殆んど坐に堪へず、且つ家人は此くの如き場合に

於て徒らに情迫り丈夫の交如何を解せざるも亦殆んど当然の事なれば、余の長談は家人も欲せ

ざるべしと思ふに付忍んで別を告げたり」

冨塚一彦氏プロフィール

一九六四年生れ

國學院大学文学部史学科卒業、法政大学大学院人文科学研究科博士課程修了、

一九九一年外務省人省、以後

現職。

『日本外文文書』編纂委員。

(「一山」 13号 平成8年6月20日)

8ー1 原敬を慕い墓所を大慈寺に

原内閣書記官長 高橋光威(上)

.jpg)

大正7年9月に組織された原敬内閣の書記官長・高橋光威は、

慶応3年12月19日新潟県北蒲原郡菅谷村(現在の新発田市郊

外)に生まれ、幼名を富吉と呼んだ。

父幾左衛門は農業の傍ら灯油の販売や家畜商も営み、併せて同

村の庄屋も勤めていた。

この村は天領地だったが、真言宗醍醐派の名刹・諸法山菅谷寺

(開祖は源頼朝の叔父にあたる護念上人)の存在でも知られる。

今に残る山門の棟札から「水原御代官里見源左衛門御支配所当

村荘官大世話高橋幾左衛門……」と読みとれる。

庄屋は地域の旧家が世襲で勤める場合と庄屋株を入手して就任

する例とあったが、彼は多角経営による蓄財で株を取得した後者

と推察される。

代官の命令で自宅を役所にし、村政の書類を保管、年貢納入や境界水利の調停など農民の生活を

統括した。経理能力と若干の地位を得て、情報も多少は入ってくる立場にあったから、父の生きる

姿が子供にも影響を与えたであろう。

好意的に解釈すれば進取の気性を育てることに益し、文化的とまでは言えないにしろ幾らか知的

な空気も周囲にあって、それが刺激になったかも知れない。

母ヨシは同村溝足から後妻に入った人で、先妻の子二人と自分の子二人の四人兄弟を育

てながら、

その気丈さで夫を支え家運の興隆に貢献した。

生家は山桜の名所として知られる櫛形山脈の大峰山東麓に位置し、菅谷寺門前通りにも近く、前面

に二王子岳、遥かに飯豊山を遠望できる。

後年に彼は『ロビンソンークルーソ

ー絶島漂流記ー』など、数々の翻訳書を世に出すが、筆名の雄峰

は大峰山の雄姿にヒントを

得たものという。

8歳になった彼はそこへ入って読み書きを習うことになるが、間もなく学制施行による小学校の誕生と

なって菅谷小学校を卒業した。

昭和52年刊行『菅谷小学校百周年記念誌』によれば、謙堂某が次のように記述しているので引用し

ておく。

-その中には後年の内閣書記官長・高橋光威氏もいたのである。同氏については学業の成績のこと

は判らないが、非常な腕白であり、子供の時から威張り屋であったと伝えられている。

この腕白少年に関する逸話は多い。隣りの柿の木に登って実を食べ散らし、婆さんにしこたま叱られ

た……などは序の口である。道を行く馬に物陰から石を投げつけ、仰天した馬が蹄を鳴らして疾走・不

意を喰って御者は転落、という騒動を起こし、仲間と喝采しているような悪童だった。

兄弟喧嘩の果てに激昂して三兄富松を押し入れへ追いつめ、家伝の刀の鞘を抜き払って 威嚇したこと

もある。後年になって、振りかぶった刀が長押に当ってくれたから大事に到らなかったが、あの時のこと

を思うとぞっとする”と本人は語っている。

長兄千代蔵と口論し、子供の分際で一向に譲らないため、ついに摘み上げられて土蔵へ放り込まれたりは

再々のことだった。

手のつけられない乱暴者が村人の顰蹙を買いながらも、なんとかまかり通っていた理由は、次第に彼が

学業面で優れた資質を発揮してきたからであろう。

兄に楯突く騒ぎの後、先妻の子への義理だてもあって、母は厳しく富吉を説諭した。 ”野放図にこの

まま世の中へ出れば、お前は人の恨みを買って殺されてしまうかもしれぬ……” という訓戒が功を奏し

たものか、次第に書物に親しむ少年になっていったらしい。

家にあった『絵本大閣記』を読み、英雄豪傑の風貌を胸に描さながら、その意気に感動し、己の心に

も小さな野心を育てていったように推察される。

庄屋の父が用向きのことで上京する時には、頼んで本を買ってもらうという都合のよい立場にもいた。

次第に増してきた知識欲を満足させるべく、彼は自主的に師を求めて近在を歩く。小学校長高鴨景康

に『国史略』の素読、中妻村の高沢石翁に『論語』を、菅谷寺の山岸経応からは『日本外史』の講義を

受けたと伝えられている。待ち兼ねて菅谷寺山門へ登り、客人の退去を見定めてから早速参上したもの

とか。学業の進展に目覚ましいものがあった。

|

彼は14歳の時に菅谷小学校の仮教員を委嘱されているが、 自分と年令差のない生徒に教える立場になったことも彼の自尊 心を満足させ、精神の高揚に役立ったのではあるまいか。 ある時、手相占いの男が村へやってきて、たまたま彼の左の掌 に縦の一直線が走っているのを発見し。この子は天下筋を持って いるぞ”と言った。この一言も少年に励みを与えたらしい。 後に本人も、失敗して低迷するたびに、自分の掌をみては闘魂 を奮い起こしたもの……” と述懐している。 当るも八卦、当らぬも八卦というが、この手相占の男に感謝すべきか もしれない。 こうした自尊心と負けん気の強さは母親譲りだったと思われる。 ヨシは山村に育った無学な女であるが、自分の血が武家の流れを汲む という話を信じ、凛とした誇りを抱き続けていたといわれる。 主君の上杉が米沢へ移封のとき、先祖は已むなく帰農し、この地に 住んだという話を心の支えにしていたぶしがある。 先妻が遺した二人の男児との融和を図りながらも、理不尽と思った ときには敢然と自分の息子を擁護し、筋は通すという態度を貫くが、 こんな話も残っている。 |

長兄千代蔵の子供孝太郎と末弟の富吉は年令が同じだったので、叔父と甥が同学年同クラスに在学

していたという。

ある朝、風邪気味な富吉が学校を休むことになったが、それを見た勉強嫌いな孝太郎が 、俺も休み

たい”と言いだした。そこで叔父の立場にある富吉が、「俺なら学校を休んでも勉強はわかるけれど

も、お前は休んだら分らなくなるぞ。お前は行け」という。

これが異母兄の次男富蔵には憎らしく見えたのであろう。「こら、兄にやを苛めるな・・」 と孝太

を庇ったのである。 富吉は年令のちがう兄に対しても理屈を言って怯まない。業を煮やした富蔵 が弟

の襟首をつかんで土蔵の中へ放り込んでしまう。

その時、ヨシはどういう態度をとったろうか。時間が過ぎて、富蔵にも冷静さがもどっ たので”もう

許すから出てこい”というのに、決して吾が子を土蔵から連れ出さなかったのである。

「本当に悪いのはどちらの方か、父様が帰ってきてから判断してもらいましょう」と言うのだった。

幾左衛門の帰宅は遅く夜半になったが、ヨシは風邪気味の富吉に付き添って土蔵の中で夫を待ち、

遂に話の黒白をつけたのだった。

理屈はともかく、そういう強い母親の姿を目の当たりに見て、子供は何かを感じないでいられまい。

感服した富吉が決心の臍を固めたのは、この時だったのではないか、と筆者は推測する。

先妻の子と後妻の子の間にはしっくりしない場面もあっだろうが、こうした確執を越え て飛躍のバ

ネは生まれてくる。

母の一念で疾走する子供もいるわけで、昔もあった「教育ママ」の伝説といえよう。

公職の上では代官所と農民の間にたって調停に苦慮し、経営者としては人情の機微を捉えて上手に

人を使いこなさなければならぬ。具体的には節倹を旨とした”分限相応”に徹しつつ、ある程度の先

見性を発揮して生きるというのが、幾左衛門の生活態度であった。

父親の考えでは、四男の富吉を先妻の実家へ婿養子に出すつもりだったという。田舎は田舎なりに、

閏閥形成といわないまでも、家運の維持存続を願って縁戚関係を強固にしようとする。

ある程度の才覚を持ち、世間をながめる眼があれば、彼ならずともそういう思惑は抱くであろう。

先妻の子と後妻の子にわだかまるもの、とかく反目しがちな現状にあってみれば、その辺の融和も図

らねばなるまい……。

だが、ヨシは初めから、この”天下筋の奔馬”を学問の道に進ませたいと考えていた。これといった

教育を受けなかった自分自身の悔しい反省を顧みても答えはおのずと明らかであった。

力のあるものが伸びていくのに何を躊躇することがあろうか、幸いにできに良い富吉を叱咤激励

して、ひとかどの人間にしあげたいとねがうのが 母親の条理というものであろう。

父の現実路線と母の抱く進取の気性の間で育ったのが富吉で、その影響は成長してからもいろい

ろな場面に表れてくる。

半農半商を生業とし、官と民との狭で職務を全うしようとした父と、等身大から一歩外に眼を向

けていた母。

高邁な理想主義の虜にはならず、実務家としての道を歩んだ高橋光威(富吉)の体質は、この辺

に胚胎されていたのかもしれない。

ともあれ、彼は15歳の春に学問の道を選んで郷里を後にする。

めざすは同県南蒲原郡大崎村(現三条市東大崎)の永明寺である。そこには旧長岡藩の儒学者山田

到処が北溟義塾の看板を掲げ、北越の俊秀たちを集めていた。

(「一山」 20号 平成10年10月5日)

8-2